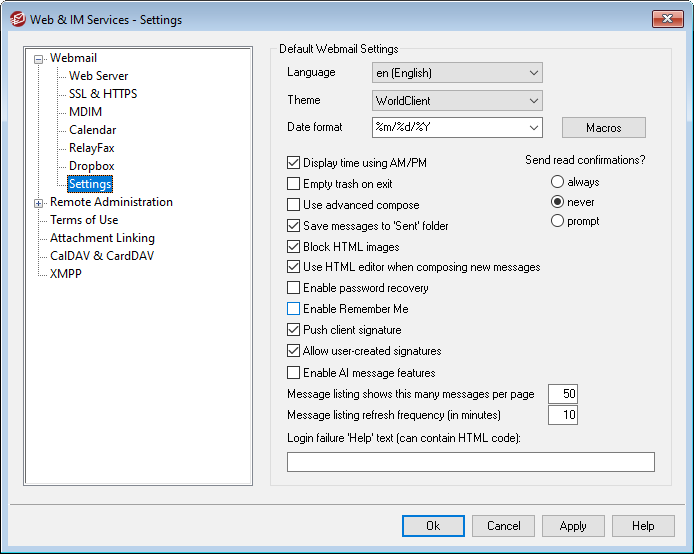

この画面では、ドメインマネージャのWebmail設定 のデフォルト値を設定します。ユーザーがWebmailへサインインすると、ここで設定したオプションが機能します。設定の中の多くは、Webmailのオプションページでユーザー毎にカスタマイズできます。

デフォルトMDaemon Webmail設定

言語

ユーザが最初にログオンする時に、Webmailの画面表示に使用するデフォルト言語を、ドロップダウンから選択します。ユーザはWebmailのオプション » 初期設定やWebmailのサインインページから、使用する言語を変更することができます。

ユーザーのブラウザ言語のデフォルト

このボックスにチェックを入れると、Webメールのユーザーの言語が、上記のデフォルトの言語設定ではなく、ブラウザ言語のデフォルトに設定されます。 注: このオプションは MDRAでのみ 利用可能です 。

テーマ

ユーザが最初にログオンする時に、画面表示に使用するWebmailのデフォルトテーマを、ドロップダウンから選択します。ユーザはWebmailのオプション » 初期設定から、使用するテーマを変更することができます。

日付形式

このテキストボックスを使用して、デフォルトの日付形式を設定してください。[マクロ]ボタンをクリックすると、このテキストボックスで使用することができるマクロコードのリストが表示されます。ここでは、以下のマクロを使用することができます。

%A - 曜日

%B - 月

%d - 日("01-31")

%m - 月("01-12")

%y - 年2桁

%Y - 年4桁

例えば、 "%m/%d/%Y"の場合、Webmailでは "12/25/2011"と表示されます。

マクロ

このボタンをクリックすると、日付形式として使用することができるマクロコードのリストが表示されます。

開封確認を送信しますか?

このオプションは、開封確認要求が受信メッセージに含まれていた場合の応答方法を指定します。

常に

このオプションが選択される場合、MDaemonはメッセージが読まれたことを送信者に通知を送信します。メッセージを受信したWebmailユーザは、開封確認がリクエストまたは応答された表示をしません。

しない

Webmailで開封確認リクエストを無視する場合、このオプションを選択します。

プロンプトを表示

Webmailユーザに、開封確認の送信の有無を確認するには、このオプションを選択します。

時刻表示にAM/PMを使用する

Webmailの時刻表示に、AM/PMを付けた12時間表示を使用する場合は、このオプションを有効にしてください。24時間表示の場合は、チェックボックスを解除してください。各ユーザは、Webmailの オプション » 予定表にある、「時刻表示にAM/PMを使用する」オプションを使って、設定を変更することができます。

終了時にゴミ箱を空にする

このオプションは、ユーザがWebmailからログオフする時に、そのユーザのごみ箱を空にします。各ユーザは、Webmailの オプション » 初期設定で、この設定を変更することができます。

高度な設定を使用する

このオプションをクリックすると、ユーザのデフォルト画面として、通常の構成画面ではなく、詳細な構成画面が開かれます。各ユーザは、Webmailの オプション » 作成で、この設定を変更することができます。

'Sent'フォルダにメッセージを保存する

メールボックスの送信済みフォルダに送信済みメッセージのコピーを保存する場合は、このオプションを選択してください。各ユーザは、Webmailの オプション » 作成で、この設定を変更することができます。

なぜなら、多くのスパムメッセージには、送信者が受信者のメールアドレス、位置情報、メッセージを表示した時間、使用しているプラットフォームなどを特定するのに役立つ特別なURLの画像が含まれているからです。 注: これらのオプション(「HTMLイメージをブロックする 」を除く)はMDRAでのみ利用可能です 。

スパムメールや、DMARC、DNSBL、SPF認証に失敗したメッセージにあるHTMLリモートイメージをブロックします。

もしメッセージがDMARC、DNSBL、またはSPF認証に失敗した場合、WebメールのHTMLメールメッセージにリモート画像が自動的に表示されないようにするには、このチェックボックスを有効にします。画像を表示するには、ブラウザウィンドウでメッセージの上に表示されるバーをクリックする必要があります。

HTMLイメージをブロックする

もし Webmail で HTML メールを表示するときに、リモート画像が自動的に表示されないようにするには、このチェックボックスを有効にします。画像を表示するには、ブラウザウィンドウでメッセージの上に表示されるバーをクリックする必要があります。このオプションはデフォルトで有効になっています。

HTMLリモートイメージを常にブロックする

このオプションは、上記の「すべてのメッセージにあるHTMLリモートイメージをブロックする」オプションと似ていますが、ユーザーが画像を表示するオプションがない点が異なります。メッセージに返信または転送する場合、元のメールの画像がメール作成ビューに表示されるのを防ぎます。

画像ブロックの条件

注: これらのオプションは MDRAでのみ 利用可能です 。

...ただし、Fromヘッダがユーザーが許可した連絡先リスト内のドメインや送信者のアドレスと一致する場合は、除きます。

メッセージのFromヘッダがドメインまたはユーザーの許可された送信者リストの連絡先と一致する場合に、画像ブロックオプションを適用しない場合は、このボックスにチェックを入れます。ただし、「HTMLリモートイメージを常にブロックする」が有効な場合、ユーザーの許可された送信者リストにあるアドレスからのメッセージはリモートイメージをブロックします。この例外は、 ドメインの許可された送信者リストにあるアドレスからのメッセージにのみ適用されます。 注: このオプションは MDRAでのみ 利用可能です 。

HTMLインラインイメージもブロックする

もしインライン/埋め込み画像にも画像ブロックオプションを適用したい場合は、このオプションを使います。

スパムやDMARC, DNSBL, SPF認証に失敗したメールのハイパーリンクを無効にする

デフォルトで、メールがスパムとマークされていたり、DMARC, DNS-BL, SPF 検証に失敗したものだった場合、メール内のハイパーリンクは無効化さえます。ハイパーリンクを無効化しないようにするには、このチェックボックスをクリアしてください。 注意点: このオプションは MDRAでのみご利用頂けます。

...Fromヘッダがドメインやユーザーの許可送信者の連絡先と一致する場合を除く

メールのFromヘッダがドメイン又はユーザーの許可リスト送信者と一致する場合に、ハイパーリンクの無効化から除外するためにはこのチェックボックスを有効にします。 注意点: このオプションは MDRAでのみご利用頂けます。

新規メッセージの作成時HTMLエディタを使用

ユーザがHTML形式でメッセージを編集できるようにする場合は、このチェックボックスを選択してください。ユーザはWebmailのオプション » 作成 で、この設定を変更することができます。

パスワードリカバリを有効にする

自分のパスワード編集 という権限を持っているユーザーが、Webmailで代理アドレスを入力し、パスワードの紛失時にパスワードを初期化するためのリンクを送る事ができるようになります。この機能を設定する際、ユーザーはオプション >> セキュリティ ページで、パスワードリカバリー用のメールアドレスと現在使用しているパスワードの両方を入力する必要があります。設定後、「パスワードをお忘れですか?」というリンクが表示されます。このリンクをクリックすると、パスワードリカバリー用の代理メールアドレスを確認するためのページへ移動します。正しいアドレスを入力すると、パスワード変更用ページのURLが対象メールアドレスに送信されます。この機能はデフォルトで有効です。

このオプションはWebmailユーザー用のuser.ini(例: \Users\example.com\frank\WC\user.ini)へ次の値を追加して頂く事で、ユーザー毎に有効化・無効化できます。

[User]

EnablePasswordRecovery=Yes (=Noで無効化します)

2段階認証情報の記憶を許可 (Remote Adminへも適用)

WebmailやRemoteAdminへサインインする際、2段階認証 (2FA)を使用していた場合、2段階認証ページへも認証情報を記憶するオプションを表示し、指定日数の間は2段階認証を要求しないようにする場合はこのオプションを使用します。2段階認証を記憶するオプションを表示しない場合はこのオプションを無効にしてください。無効にした場合、2FAを有効にしているユーザーは毎回サインインする毎に2FAコードの入力を求められます。注意点: このオプションは MDaemon Remote Administration (MDRA)ウェブインターフェイスでのみ有効です。

認証情報を記憶する機能を有効にする

https ポートで接続した際、MDaemon Webmailのサインインページへ認証情報を記憶するチェックボックスを追加する場合は、このオプションを有効化します。この機能を使うと、同じ端末からWebmailへ再接続した際、認証情報用のトークンが期限切れになるか、ユーザーが手動でサインアウトするまでの間、サインインが自動的に行われるようになります。

認証情報を記憶オプションはデフォルトで無効化されており、全てのドメインに適用されています。特定のWebmailドメイン用の設定を上書きするには、 MDaemonの管理画面にあるドメインマネージャのWebmail画面にて認証情報を記憶オプションを使用します。

デフォルトで、ユーザーが再ログインしなくてはならなくなるまでの有効期間は30日間で、MDaemon Remote Administration (MDRA) の次の日数まで認証情報を記憶、のオプションで異なる日数を指定する事ができます。ここでの設定は、\MDaemon\WorldClient\内のDomains.iniの[Default:設定]セクションにある、RememberUserExpiration=30 からも変更が行えます。設定できる最大有効期間は365日間です。注意点:2段階認証 (2FA) には \MDaemon\WorldClient\内のDomains.iniの[Default:設定]セクションへ、独自の認証情報の記憶用キー(TwoFactorAuthRememberUserExpiration=30)を所持しています。そのため、認証情報を記憶する期間内であった場合にも、2FAのトークンの期限が切れた場合は従来通り認証を要求されます。

認証情報を記憶オプションはデフォルトで無効化されており、全てのドメインに適用されています。特定のWebmailドメイン用の設定を上書きするには、 MDaemonの管理画面にあるドメインマネージャのWebmail画面にて認証情報を記憶オプションを使用します。

|

認証情報を記憶する機能により、ユーザーは複数のデバイスから継続的なログインが行えるようになる事から、公共ネットワークでは極力この機能を使用しないようにしてください。アカウントがセキュリティ上の問題があると思った際にはMDRAのセキュリティ設定の画面から認証情報を初期化ボタンをクリックします。これを使うと全てのユーザーの認証情報の記憶が初期化され、全てのユーザーは再度ログインが必要になります。 |

ドキュメントフォルダを有効化

Webmailユーザーでドキュメントフォルダを有効化するにはこのオプションをチェックします。ドメインマネージャのWebmailにも同名のオプションがあり、ドメイン毎の設定はここでの設定を上書きします。注意点: このオプションとドキュメントリンクオプションは MDaemon Remote Administration (MDRA)ウェブインターフェイスでのみ有効です。

ユーザーの個人ドキュメントへの一時的なリンク作成を許可

このオプションが有効の場合、ドメイン内のユーザーは個人ドキュメントへのリンクを作成し、他のユーザーと共有できるようになります。30日間でリンクは自動削除されます。

ドキュメントリンクを表示

このボタンをクリックすると ドキュメントリンク ページが表示され、ドメイン内で有効化されている全てのドキュメントリンクが確認できます。ここから任意のリンクを削除する事ができます。30日間でリンクは自動削除されます。

クライアント署名をプッシュ配信

デフォルトクライアント署名 をWebmailユーザーへプッシュ配信するにはこのボックスを有効にします。Webmailでは、これによりオプション >> 作成内の署名オプション内の「システム」へ署名が生成されます。ユーザーはこの署名を選択し、メールの新規作成時に自動挿入できるようになります。ドメイン用の署名を個別に用意する場合は、ドメインマネージャの クライアント署名 や Webmail オプションを使用します。

ユーザーの署名作成を許可する

ドメインのユーザーが自分自身の署名をWebmailで作成できるようにする場合はこのボックスを有効にします。これにより、ユーザーは自分で作成した署名を選択し、メールの新規作成時に自動挿入できるようになります。ユーザーの署名作成を許可しておらず、クライアント署名をプッシュ配信するオプションが有効だった場合、 (例えばWebmailのシステム署名といった) クライアント署名 だけが自動挿入されます。Webmailでは署名オプションは オプション » 作成からアクセスできます。

ユーザーのエイリアス表示名の編集を許可

ユーザーがアカウントに対応した表示名の編集を行えるようにするにはこのオプションを有効にします。WebmailのProテーマでは、設定 >> 作成 の中のエイリアス表示名の編集を使用して表示名が編集できます。このオプションはデフォルトで無効に設定されています。 注意点: このオプションは MDaemon Remote Administration (MDRA)ウェブインターフェイスでのみ有効です。

AIメッセージ機能を有効にする

このチェックボックスを有効化すると、MDaemon Webmailで、全ドメインにてMDaemon AIメッセージ機能が有効になります。ドメインマネージャのWebmailにも同名のオプションがあり、ドメイン毎の設定はここでの設定を上書きします。注意点:ドメインでAIメッセージ機能を有効化しても、全てのドメインユーザーがこの機能にアクセスできる訳ではありません。アカウントエディタのWebサービス ページでAIメッセージ機能の有効化、から有効にする必要があります。同様に、AIメッセージ機能が有効化されているアカウントテンプレート やグループをユーザーに割り当てる事もできます。この機能に関する重要事項や注意点については、後述の Webmailの AIメッセージ機能 を参照してください。

メッセージ一覧として1ページ毎に表示するメール数

この値は、各メールフォルダで表示するメッセージの一覧で、ページ毎に表示するメールの数です。フォルダがこの数以上のメッセージを含む場合、リストの上と下に、ページ移動のコントロールが現れます。個々のユーザは、Webmailのオプション » 初期設定 で、この設定を変更することができます。

メッセージ一覧の更新間隔(分)

これはWebmailが、自動的にメッセージリストを更新する前に待つ時間(分)です。個々のユーザは、Webmailの オプション » 初期設定で、この設定を変更することができます。

ログイン失敗時の'ヘルプ'テキストの表示 (HTMLコード利用可)

ユーザがログオンでトラブルに遭遇した時、Webmailログオンページで表示する一文を、プレーンテキストかHTMLで指定できます。テキストは、次のデフォルトテキストが表示されます:"ログインが正しくありません。ヘルプが必要な場合は、メール管理者に問い合わせてください。このテキストは、Webmailのログオンに関する連絡先窓口の通知として使用する事ができます。

セキュリティ設定 (注意点: このオプションは MDaemon Remote Administration (MDRA)ウェブインターフェイスでのみ有効です。)

サインイン時のWebAuthnを許可

MDaemon Webmailユーザーの、Web Authentication API (WebAuthnとしても知られています)でのサインインを許可する場合はここで設定を行います。WebAuthnは、生体認証、USBセキュリティキー、Bluetooth、その他認証機器を使って、安全にパスワードのないサインインを行うための機能です。WebAuthnはデフォルトで許可されています。

最初のサインインでユーザーに使用しているデバイスを登録させる

このオプションをチェックすると、ユーザーの最初のサインインの時、パスワードなしのサインイン用に、現在使用しているデバイス(スマートフォン、生体認証等)の登録を求める事ができるようになります。

WebAuthnサインインで2段階認証ページを通過する事を許可

WebAuthnはWebAuthnは既に2段階の認証方式である事から、 WebAuthnを使用しているユーザーが2重に認証を行わないよう、2段階認証 (2FA)とは異なるフォームを使用しました。 このチェックを有効にする事で、2FAをスキップし、WebAuthn認証でサインインできるようになります。注意点: ここでの設定に依らず、アカウントが個別に 2段階認証が必須と設定されていた場合、アカウントはサインインにWebAuthnを使っていたとしても、2FAを通過する事ができません。

|

WebAuthnの詳細や仕組みについてはこちらを参照してください: webauthn.guide |

パスワードリカバリを有効にする

自分のパスワード編集 という権限を持っているユーザーが、Webmailで代理アドレスを入力し、パスワードの紛失時にパスワードを初期化するためのリンクを送る事ができるようになります。この機能を設定する際、ユーザーはオプション >> 初期設定 ページで、パスワードリカバリー用のメールアドレスと現在使用しているパスワードの両方を入力する必要があります。設定後、ユーザーが間違ったパスワードでログインしようとすると、「パスワードをお忘れですか?」というリンクが表示されます。このリンクをクリックすると、パスワードリカバリー用の代理メールアドレスを確認するためのページへ移動します。正しいアドレスを入力すると、パスワード変更用ページのURLが対象メールアドレスに送信されます。この機能はデフォルトで無効に設定されています。

このオプションはWebmailユーザー用のuser.ini(例: \Users\example.com\frank\WC\user.ini)で以下を変更する事で、ユーザー毎に有効化・無効化できます。

[User]

EnablePasswordRecovery=Yes (=Noで無効化します)

Active DirectoryユーザーによるWebmail経由でのパスワード変更を許可

このボックスがチェックされ有効化されている場合、ドメインユーザーでActive Directory認証を使用しているユーザーが、Webmailの「パスワード変更」オプションからパスワード変更が行えるようになります。このオプションが無効化されている場合、パスワードがMDaemonで設定されているユーザーだけがパスワード変更をWebmail内で行えるようになります。

入力パスワードの表示を許可

このオプションを有効にしていると、Webmailのサインインページのパスワード入力項目へアイコンが表示され、クリックすると、入力パスワードが表示されます。パスワードを非表示のままにしたい場合はこのオプションを無効にしてください。

2段階認証の検証コードのメール受信を許可

デフォルトで、ユーザーは2段階認証を設定した際Webmailへメールアドレスを入力でき、Google認証アプリではなくメールで認証コードを受信する事ができます。認証コードのメール受信を許可しない場合にはこの設定を無効にしてください。この設定はドメインマネージャのWebmail設定ページの同じ名前のオプションを設定すると、ドメイン毎に設定値が上書きされます。

メール送信された2段階認証用検証コードの有効期限: [xx] 分

メールで2段階認証用のコードを受信した際、ユーザーがコードの入力するまでの期限を指定します。デフォルトは10分です。

2段階認証でWebAuthnを許可

MDaemon Webmailユーザーが、Web Authentication API (WebAuthnとしても知られています)を2段階認証で使えるようにするには、この設定を有効にします。WebAuthnを使う事で、生体認証、USBセキュリティキー、Bluetooth、その他認証機器で認証ができるようになります。WebAuthnはデフォルトで2段階認証での使用を許可されています。

|

セキュリティのため、パスワードレスサインインと2段階認証の両方に、同じ認証方式を使用する事はできません。そのため、パスワードレス認証と2段階認証の両方を使う場合には、それぞれに異なる認証方式を使用してください。 WebAuthnの詳細や仕組みについてはこちらを参照してください: webauthn.guide |

2段階認証情報の記憶を許可 (Remote Adminへも適用)

WebmailやRemoteAdminへサインインする際、2段階認証 (2FA)を使用していた場合、2段階認証ページへも認証情報を記憶するオプションを表示し、指定日数の間は2段階認証を要求しないようにするにはこのオプションを使用します。2段階認証を記憶するオプションを表示しない場合はこのオプションを無効にしてください。無効にした場合、2FAを有効にしているユーザーは毎回サインインする毎に2FAコードの入力を求められます。

WebmailのAIメッセージ機能

MDaemon 23.5.0から、MDaemonのWebmailクライアントのProテーマに、Artificial Intelligence (AI)機能が搭載され、ユーザーのメール管理をアシストし、生産性の向上を図れるようになりました。この機能はオプションで、デフォルトでは無効になっていますが、任意のユーザー向けに有効化する事ができます。

この機能で、MDaemon Webmailで次の目的でAIを使用できます:

•メール本文のサマリーを取得します。

•選択したガイドラインに基づき、メールへの返信を提案します。返信は、ニュアンスとして、形式的な感じ、敬意をもっての感じ、カジュアルな感じ、を選択できます。スタンスとして、興味ありな感じ、興味なしな感じ、肯定的な感じ、否定的な感じ、あいまいな感じ、を選択できます。態度として、自信をもっての感じ、興奮した感じ、落ち着いている感じ、申し訳なさそうな感じ、を選択でき、文章の長さとして、簡潔から詳細までを選択できます。

•入力した文章を元に、新しいメール本文の作成を補助します。先ほどの返信の場合と同様、メール作成時にも、ニュアンス、スタンス、態度、文章の長さ、をそれぞれ選択できます。

Webmail 設定 ダイアログボックスのページから「AIメッセージ機能を有効化」オプションを使ってこの機能を有効化できます。ドメインマネージャの Webmailページからにも同じ名前のオプションがあり、特定のドメイン用の設定を行うと、全体設定を上書きします。注意点:ドメインでAIメッセージ機能を有効化しても、全てのドメインユーザーがこの機能にアクセスできる訳ではありません。アカウントエディタのWebサービス ページでAIメッセージ機能の有効化、から有効にする必要があります。同様に、AIメッセージ機能が有効化されているアカウントテンプレート やグループをユーザーに割り当てる事もできます。

|

アカウントにMDaemonの AIメッセージ機能の利用を許可した場合、サードパーティーのAIサービスである、OpenAIのChatGPTへ、情報を提供したり、ChatGPTからの情報の受信を許可する事になります。管理者やユーザーは、これらの処理が、個人情報や機密情報の保護という観点では、潜在的なリスクを孕んでいる事を認識しておく必要があります。個人情報保護のリスクにおいては、AIの利用に関する社員教育が大変重要です。 注意点:OpenAIとの間でやり取りされたデータは、ローカルサーバーやネットワーク上にも保管されません。 MDaemon TechnologiesのAI使用ポリシーはArtifical Intelligence (AI) Information Pageで確認できます。OpenAIの使用許諾へのリンクも、同じページに掲載してあります。 |

除外リストとブロックリストのカスタマイズ

MDaemon\WorldClient\ フォルダ内の特定のファイルを編集し、Webmailの様々な機能をカスタマイズできます。

管理者はWebmailユーザーの除外リストやブロックリストフォルダをデフォルトで隠す事ができます。この設定を行う場合は、MDaemon\WorldClient\Domains.iniの中の [Default:UserDefaults]にある、HideWhiteListFolder=とHideBlackListFolder=の値をNoからYesへ設定して下さい。User.ini内の[User]セクションで、同様のキーを設定する事で、特定のユーザーに対してフォルダの表示・非表示を行う事ができます。

参照: